Warum sogar Benziner jetzt wie E‑Autos aussehen – und warum einige Marken jetzt wieder den Retro‑Look wählen

Wenn man heute durch Münchens Straßen fährt oder in eine Ausstellungshalle hineinschaut, fällt eines sofort auf: Selbst Autos mit konventionellen Verbrennungsmotoren übernehmen zunehmend das Erscheinungsbild von Elektrofahrzeugen. Glatte Fronten, schmale Leuchten und aufgeräumte Innenräume — Merkmale, die einst ausschließlich EVs vorbehalten schienen, sind jetzt auch bei Benzinern und Mild‑Hybriden gang und gäbe. Doch warum kopieren thermische Fahrzeuge dieses Design, obwohl sie technisch nichts davon brauchen? Und warum kehren manche Hersteller überraschenderweise wieder zu vertrauteren Formen zurück? Eine Analyse aus dem Blickwinkel eines Münchner Autonarren.

Vom Konzept zur Serie: wie das EV‑Design die Sprache prägte

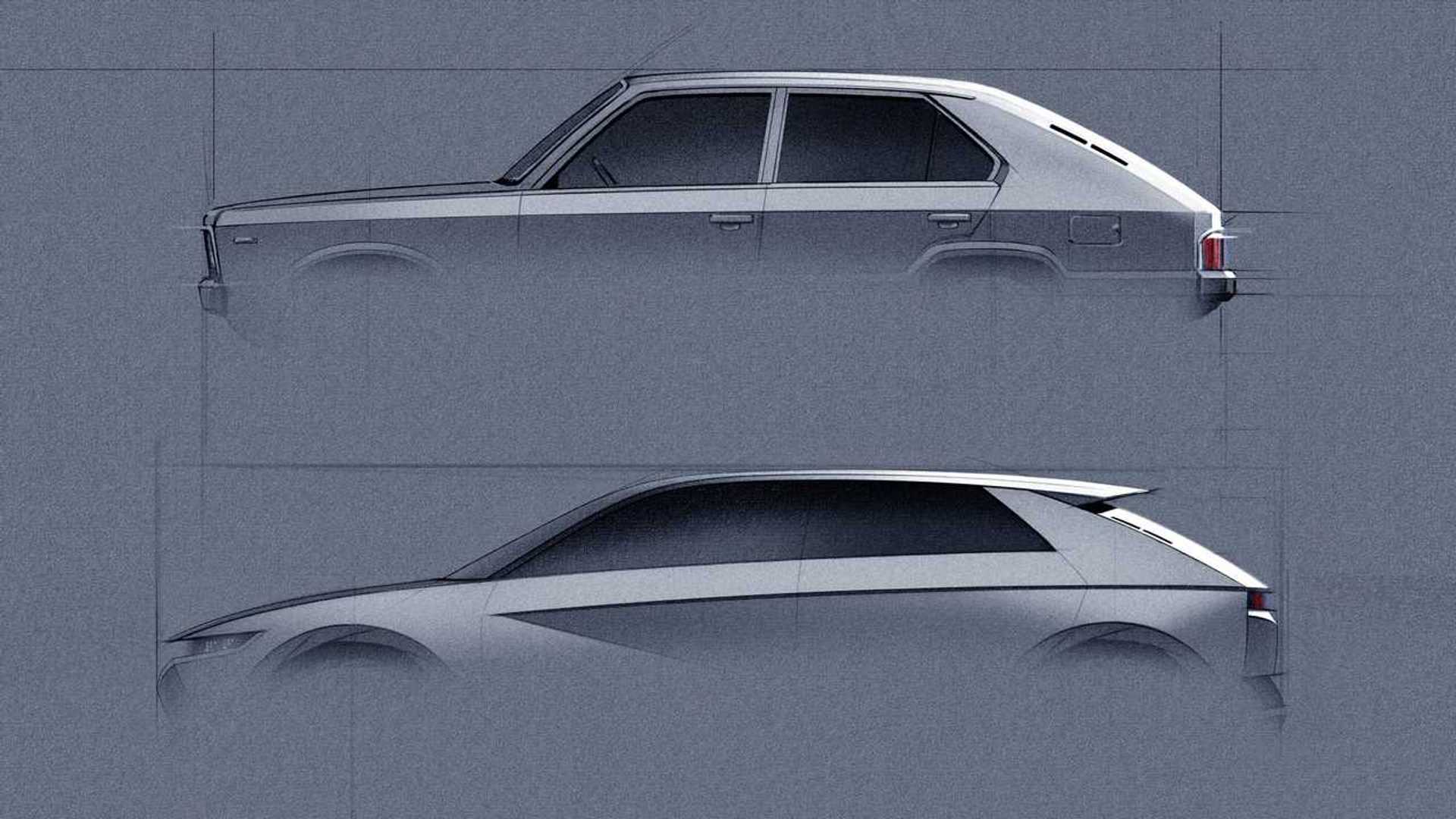

Der Wendepunkt liegt nicht in einer technischen Notwendigkeit, sondern in einem ästhetischen und kulturellen Wandel. Konzeptautos wie die Hyundai 45 zeigten bereits vor einigen Jahren eine klare, reduzierte Formensprache: pixelige Leuchten, flächenbündige Flanken, kurze Überhänge — ein Vokabular, das fünf Jahre später mit Modellen wie der Ioniq 5 in Serie ging. Diese Fahrzeuge prägten ein neues Bild von „Modernität“: nicht mehr ornamentiert, sondern technisch und sachlich.

Design ist Kommunikation. Der Kunde entscheidet in Sekundenbruchteilen, ob ihm ein Auto gefällt. EV‑Design vermittelt sofort „Zukunft“ und „Technologie“ — Attribute, die heute hoch im Kurs stehen. Kein Wunder also, dass auch Hersteller konventioneller Antriebe diese visuellen Codes adaptieren: Es ist ein Signal an den Käufer, dass das Modell up‑to‑date ist, auch wenn im Motorraum weiterhin Benzin verbrannt wird.

Technik formt Ästhetik — und umgekehrt

Bei echten Elektroplattformen haben technische Rahmenbedingungen natürlich Einfluss auf die Form: Flacher Batterieboden ermöglicht niedrigere Sitzpositionen und lange Radstände, was eine schlankere, aerodynamischere Silhouette begünstigt. Geschlossene Kühlerbereiche und reduzierte Lufteinlässe ergeben sich zwangsläufig aus der geringeren Wärmeanforderung. Diese ästhetischen Merkmale wurden zum Design‑Standard.

Doch hier liegt die Besonderheit: Diese Formelemente wurden von den EVs nicht nur aufgrund der Funktion übernommen, sondern wegen ihrer Signalwirkung. Eine geschlossene „Front“ bedeutet nicht mehr nur weniger Luftbedarf — sie steht mittlerweile auch für Technikaffinität.

Wenn Futurismus überfordert: die Gegenbewegung der Traditionsmarken

Interessanterweise beobachten wir inzwischen eine Gegenbewegung. Einige Hersteller, die anfänglich sehr radikale futuristische Designs verfolgten, drehen jetzt ein Stück weit zurück. Mercedes hat offen zugegeben, dass manche EQ‑Formen für den Käufer zu avantgardistisch waren — ästhetisch beeindruckend auf Fotos, aber im realen Straßenbild teilweise irritierend. BMW wiederum führt bei seinen neueren Modellen klassische Elemente wie Doppel‑Scheinwerferformen und vertikalere Flächen wieder ein, um eine vertrautere Anmutung zu schaffen.

Was hier passiert, ist ein Lernprozess: Zu viel Abweichung von bekannten Proportionen und Details kann Verbraucher verunsichern. Design muss lesbar sein — und Lesbarkeit entsteht oft aus einem Mix von Neuem und Vertrautem.

Die Balance zwischen Innovation und Akzeptanz

Die Zukunft des Automobildesigns liegt daher im Balanceakt. Hersteller müssen modern wirken, dürfen den Kunden aber nicht mit zu radikalen Formen verlieren. Praktisch heißt das: klarere Linien, technische Details wie schlanke LED‑Leuchten und aufgeräumte Innenräume, aber ebenso Elemente, die Identifikation erlauben — klassische Proportionen, vertraute Silhouetten oder Haptik im Innenraum.

Ein gutes Beispiel sind Modelle, die modernes Interface‑Design mit physischen Schaltern kombinieren: Technologie ist präsent, aber nicht aufdringlich. Oder Autos, die eine geschlossene Front tragen, dennoch eine markentypische „Signatur“ zeigen — etwa durch einen charakteristischen Lichtgrafik oder eine Erhebung in der Motorhaube.

Was bedeutet das für Käufer und Markt?

Für den Autokäufer bedeutet die Designkonvergenz: mehr Auswahl an modernen Looks, ohne dass er zwingend auf ein Elektroauto umsteigen muss. Für Hersteller ist es eine zweischneidige Angelegenheit: Sie profitieren von einer einheitlichen, zeitgemäßen Bildsprache, riskieren aber, ihre Identität zu verwässern, wenn sie zu sehr auf einen „globalen“ Stil setzen.

Praktische Tipps für den Autokäufer

Auf den Straßen rund um München sehe ich, wie diese neue Designphase langsam reift. Manche Autos wirken „neumodisch“ und frisch, andere bemühen sich um eine gelungene Mischung aus Tradition und Zukunft. Es bleibt spannend: Designer müssen nicht nur schöne Formen schaffen, sondern vor allem solche, die der Mensch versteht und fühlt. Denn am Ende dreht sich beim Autokauf alles um Emotion und Vertrauen — und beides entsteht durch Design, das die richtige Balance trifft.